Los antecedentes tempranos del Templo de San Hipólito los menciona Bernal Díaz del Castillo en una de sus memorias:

[…] una iglesia que nosotros hicimos luego de la destrucción de Tenochtitlán, esto por haber sido el lugar donde hicieron los aztecas los españoles, el 1 de julio de 1520 la llamada "Noche Triste" y que luego de la toma de Tenochtitlán, resolvieron edificar una ermita denominada y dedicada a los mártires de aquella épica batalla" (Ruíz 2018:281).

A esta ermita se le dio el nombre de "Los Mártires", pues en ella fueron depositados los cráneos de los españoles sacrificados por los indios y rescatados, recién tomada la ciudad, del tzompantli de Tenochtitlán (Rubial 2022:74). Este hecho fue gracias al conquistador de origen africano conocido como Juan Garrido, quien aprovechó que, en 1522, Hernán Cortés en su calidad de capitán general y gobernador de la Nueva España otorgó el permiso para que a la entrada de la calzada de Tlacopan se construyera el templo exvoto de la ciudad (Rubial 2022:74).

Este hecho dio lugar a la creación de la ermita de San Hipólito, sin embargo, durante mucho tiempo se pensó que ésta y la ermita de los mártires eran las mismas. Fue Edmundo O'Gorman quien, en sus notas a Cervantes de Salazar, México en 1554 y el Túmulo imperial, señaló que se trataba de espacios distintos (Rubial 2022:74). La ermita de San Hipólito debe su designación al Santo mártir del mismo nombre, ya que la data de la caída de México-Tenochtitlán fue el 13 de agosto, fecha que coincide con las vísperas del San Hipólito.

De esta forma la consagración del espacio al ser tomada la ciudad de México-Tenochtitlán, se relaciona al Santo San Hipólito por haber sido un soldado romano, carcelero del presbítero San Lorenzo y convertido por la predicación de éste antes de ser ambos martirizados. Esto respondía muy bien a los intereses de los conquistadores (Rubial 2022:75); probablemente por ello se confunden ambas ermitas al ser consagradas a mártires.

No obstante, la ermita que más adelante tendría modificaciones y llegaría a mencionarse como iglesia sería la de San Hipólito, la cual fue un punto de reunión de los habitantes ya establecida la Nueva España, pues este lugar fungió como festividad para conmemorar la derrota de los mexicas y la victoria de las huestes españolas junto a sus aliados indígenas. Por ello que el cabildo organizó una fiesta oficial a San Hipólito un 13 de agosto de 1528.

Una vez que el Ayuntamiento capitalino tomo en su poder la fiesta del pendón, San Hipólito fue considerado oficialmente patrono de la Nueva España. A partir de ello, como menciona el Dr. Antonio Rubial, se establecieron las bases de la ceremonia anual:

[…] la participación de los caballero con sus bestias en el paseo, la celebración de juegos de cañas y corridas de toros y el traslado solemne del pendón real acompañado por trompetas y tambores desde las casas del ayuntamiento hasta la iglesia de San Hipólito, donde se celebraba una misa de acción de gracias (Rubial 2022:81).

Uno de los hechos que llevo a la reedificación de la ermita para convertirla en el Templo que actualmente conocemos fue gracias a Bernardino Álvarez, ya que él se dedicó al cuidado de enfermos mentales, pobres y ancianos, lo que le llevó a la construcción de un hospital, el cual se colocó al lado de la ermita de San Hipólito. Fue el arzobispo Montúfar quien dio en enero de 1567 licencia para la construcción del hospital en el terreno adyacente a la ermita, además de que la advocación del mismo fueran San Hipólito (Muriel 1990:205).

Para el siglo XVII la ermita estaba muy deteriorada, por lo que la orden de la Caridad de San Hipólito creada por Bernardino de Álvarez se encargó de esta, aunque no pudo intervenir directamente pues le pertenecía a la Ciudad. Debido a ello en 1584 se tuvo que demoler dado su estado lamentable. Sin embargo, Felipe II ordenó a la ciudad que reedificase la iglesia, y para 1602 se colocan los cimientos de la misma.

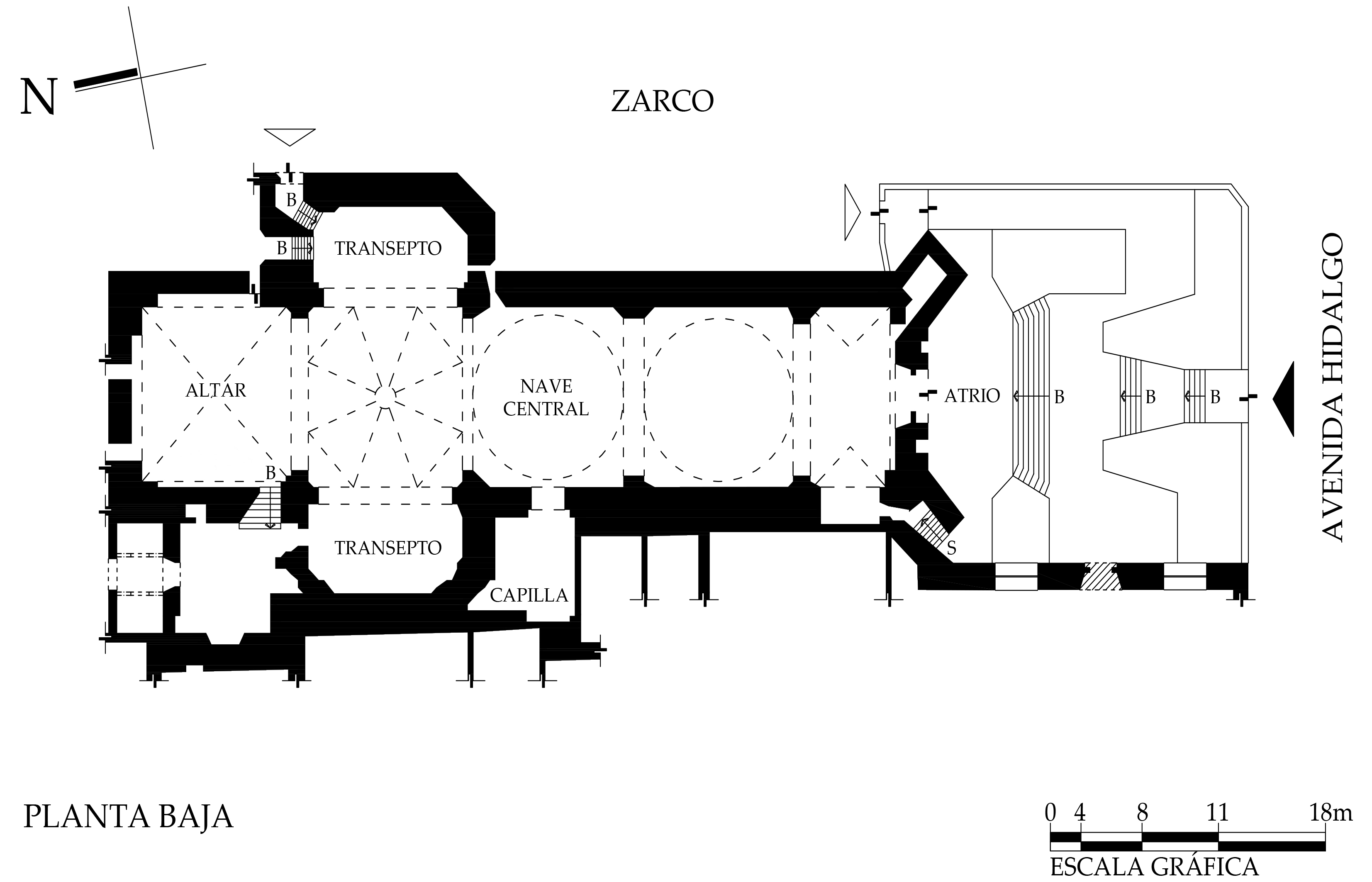

La construcción del edificio actual se inició en 1717 bajo la dirección del arquitecto Nicolás de Messa; pero sería hasta 1739 que se concluyó la obra bajo la supervisión de los arquitectos Manuel Álvarez y Miguel Custodio Durán. A pesar de que tuvo patrocinio por parte del Cabildo y Ayuntamiento de la Ciudad, fueron los frailes de la Orden, quienes por medio de limosnas y benefactores aportaron más a la construcción. Debido a ello, no fue más como obra del Ayuntamiento sino de los frailes (Muriel 1990:206), de hecho, en 1740 se inauguró el Templo sin retablos, denotando así la precariedad de la orden; su cúpula se terminó hasta 1777. Además de estar dedicado a San Hipólito se agregó también a San Casiano, patrono de los maestros (Ruíz 2018:285). Cabe señalar que enfrente del templo se colocó un mercado, lo que hacía que este lugar fuera también punto de reunión por parte de la población de la Nueva España.

Otro dato que confirma el uso de la ermita y su estado es por parte de Orozco y Berra, quien menciona en su “memoria para el Plano de la Ciudad de México” lo siguiente:

“La antigua ermita de San Hipólito era de adobes, y los hermanos aderezaron una sala que les sirviera de iglesia; la ciudad, de sus fondos ofreció hacer una nueva; pero aunque cumplió su promesa, lo verificó con tal lentitud, que no vino a concluirse sino hasta 1739. De los mismos fondos se le puso en el estado que hoy se presenta, estrenándose el 20 de Enero de 1777. Todos los años, el 13 de agosto, se hacía una solemne función para recordar la toma de la ciudad de México por los castellanos; la función juntamente era religiosa y civil, concurriendo el virrey y la gente noble con gran aparato: se llamaba, como todos saben, el paseo del Pendón.” (Orozco, 1867:110-111).

Es imprescindible señalar la arquitectura religiosa del templo, ya que responde a un simbolismo de la época, Miguel Ruíz señala que:

[…] en el templo de San Hipólito y San Casiano se buscó, por medio de las formas en su diseño, representar en un sentido simbólico las míticas construcciones de la antigüedad. Al respecto y retomando la importancia del octágono en la arquitectura, […] precisa que los ornamentos, construcciones arquitectónicas, composiciones diversas basadas en octágono […] simboliza la regeneración espiritual por ir el 8 unido a esta idea (Ruíz 2019:213).

Uno de los aspectos emblemáticos del Templo, es el blasón de San Hipólito, el cual esta ubicado en el ángulo exterior del muro del atrio. Este blasón fue construido por José Damián Ortiz de Castro, con la finalidad de obtener su título como Maestro Mayor de la Ciudad de México (Pérez y Pacheco 2017:202). Este monumento conmemora la caída de México-Tenochtitlán a manos de los españoles y sus aliados; narra dos historias extraídas de la Leyenda del labrador.

El monumento está compuesto por tres relieves, en la parte central representa un águila llevando consigo al labrador, en los laterales se aprecia la representación de armas indígenas como el carcaj y las flechas (Pérez y Pacheco 2017:203). Posteriormente en el ángulo que da hacia la Avenida Hidalgo, se muestra un carcaj invertido que es atravesado por los símbolos de la Pasión. Si bien parte de este blasón se encuentra ya desgastado es posible divisar más elementos como plumas o ídolos indígenas siendo destruidos.

La parte superior está coronada por un medallón que narra la batalla de la “Noche Triste”, la historia de la construcción de la ermita y la iglesia (Pérez y Pacheco 2017:204). En la parte posterior del monumento, la que da adentro del atrio, se aprecia una cartela de donación, la cual desafortunadamente ya no es legible debido al desgaste, pero se especula que pudo haber contenido los datos de quien construyó el monumento, ya que se aprecia la silueta de una persona, por lo que según Manuel Toussaint se trata de mismo José Damián Ortiz de Castro (Pérez y Pacheco 2017:205).

Con el paso del tiempo y a raíz de cambios políticos, sociales y culturales del país, el templo fue teniendo diversas modificaciones tanto estructuralmente como de administración. Sin embargo, se mantuvo como lugar de devoción. Un ejemplo se encuentra a fines del siglo XIX, el templo fue cedido a los misioneros del Corazón de María, quienes encargaron su restauración al ingeniero y arquitecto Manuel Francisco Álvarez.

Durante la Revolución Mexicana y la Decena Trágica, el Templo sufrió impactos de bala, situación que llevó a que parte de la torre del campanario se destruyera, así como la cúpula ochavada (Pérez y Pacheco 2017:205). Debido a esta circunstancia, el templo tuvo que interrumpir por un tiempo sus actividades, reabriendo sus puertas en el año 1919 y continuando con los servicios religiosos (Ruíz 2018:288). Durante la restauración de la torre del campanario se contempló la construcción de otra, para dar así una simetría al templo (Ruíz 2018:289).

Para el 30 de enero de 1930, se publicó la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Belleza Naturaleza; la finalidad de esta ley fue la de su protección legal en la República Mexicana, por lo tanto, se procedió a declarar monumentos aquellos inmuebles construidos en los siglos XVI, XVII y XVIII debido a su importancia artística o histórica (Prieto 1979:61). Debido a ello, entre 1930 y 1933, fue el mayor periodo en donde se realizó la declaratoria a una considerable cantidad de inmuebles, labor iniciada por Don Jorge Enciso, destacado defensor del patrimonio cultural de México (Prieto 1979:61). Es así que el 9 de febrero de 1931, el Templo de San Hipólito fue declarado Monumento Nacional por la Ley Federal de Monumentos (Ruíz 2018:289).

**Rubro con información adicional

© INAH

© INAH © INAH

© INAH © INAH

© INAH © INAH

© INAH