Se tienen registros que indican que debajo de uno de los claustros del convento se encuentran las ruinas de un Calmecac (Díaz 1983: 21) (Villaruel 1995:27).

En sus inicios, la administración religiosa del lugar fue dada a los franciscanos, sin embargo, en el poco tiempo que la tuvieron, no hicieron ningún edificio duradero.

La iglesia de San Juan Bautista recibió la visita de fray Alonso Ponce de San Francisco, Comisario General de la Nueva España el 31 de enero de 1586 (Ciudad Real 1976: 141). De acuerdo con la Relación de la visita de dicho fraile, hecha en abril de 1589, un temblor de tierra afectó la obra del convento y es posible que también la del templo (Ciudad Real 1976: 396) (Kubler 1983: 631).

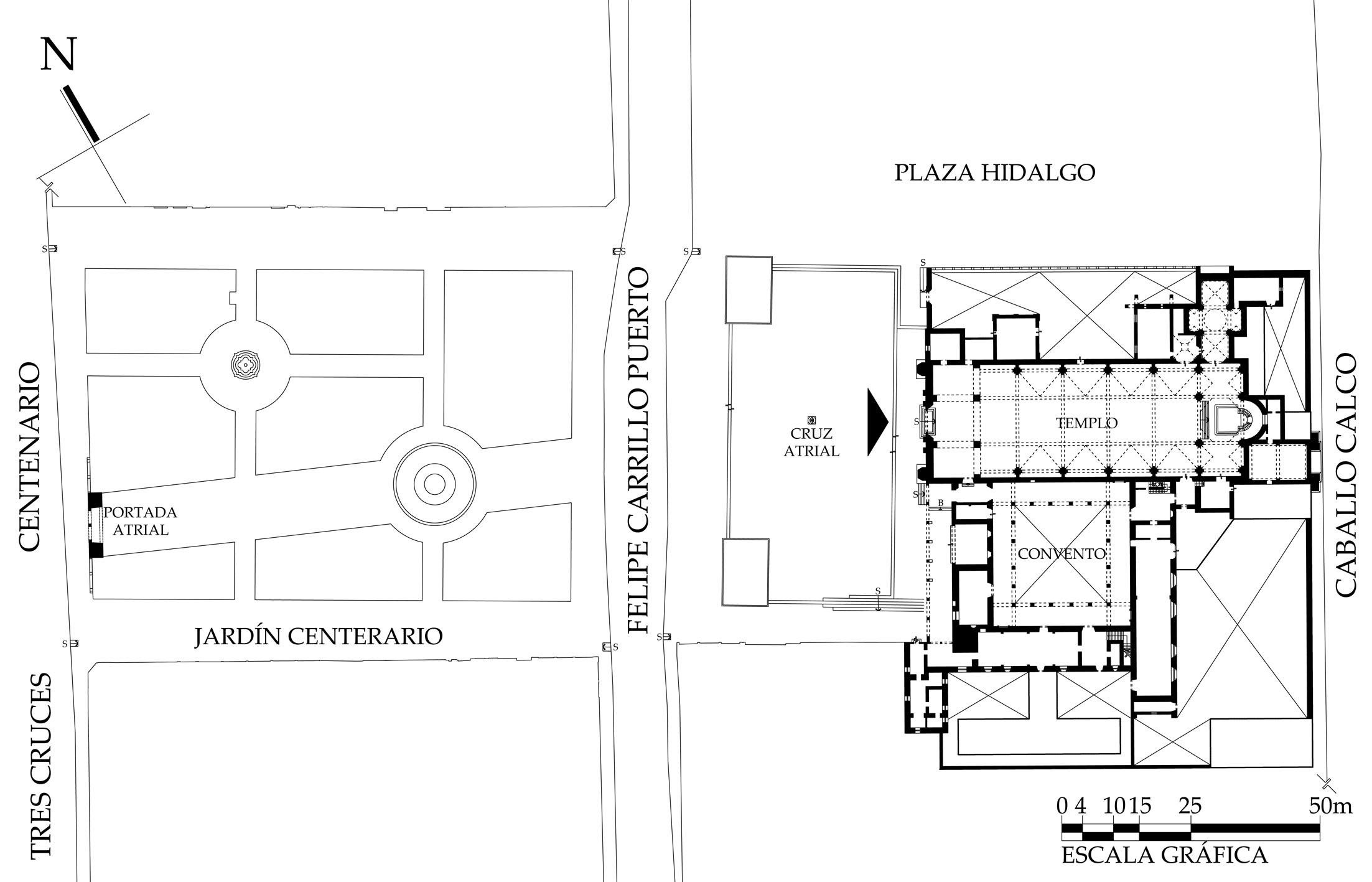

Se tienen noticias de que en el año de 1603 la construcción del templo seguía en proceso, y que la capilla mayor se localizaba en la portería (Rojas 1968: 40) (Kubler 1983: 631). Al término, el resultado fue un templo de tres naves espaciosas (Rojas 1968: 40) (Kubler 1983: 335), divididas por columnas de cantera y arcos "muy costosos"; según la información que dio de Lázaro de Velasco hacia 1569, cada nave costó alrededor de mil ducados entre materiales y mano de obra (Rojas 1968: 40). La nave central, más elevada, se cubría con viguería plana (Díaz 1983: 21, 24), contaba con una amplia capilla de indios, un enorme atrio con tres accesos, un portal de peregrinos y cuatro capillas posas (Dubernard 1992: 33, 57).

En la penúltima década del siglo XIX, la parroquia de San Juan Bautista todavía conservaba atrio y huerta (Cossío 1947: 35) (Dubernard 1992: 34), y podían observarse las ruinas de la primitiva iglesia (Cossío 1946: 55). El templo de San Juan Bautista fue visitado en la semana santa de 1841 (Calderón de la Barca 1920: 134) por la señora Frances Ershine, marquesa de Calderón de la Barca, esposa del primer embajador español en México don Ángel Calderón de la Barca (Dubernard 1992: 36, 104). En su conocida obra “La vida en México”, la marquesa hace una detallada descripción de la decoración de la iglesia, y las celebraciones de jueves y viernes santos que son un tesoro para reconstruir la historia de las costumbres y las tradiciones mexicanas. Describe a la parroquia de San Juan Bautista como "admirablemente hermosa… uno de los más bellos templos de pueblo que hemos visto… iluminado brillantemente y adornado con cargamentos de flores y frutas, especialmente naranjas". El jueves santo presenció el prendimiento de Cristo y escuchó el sermón que el cura dio bajo los árboles en un "púlpito portátil" (Calderón de la Barca 1920: 142, 143, 148).

A continuación, incluimos la descripción que hace la marquesa de las festividades del viernes santo: … todo el atrio que rodea(ba) a la iglesia y aún mucho más allá, estaba cubierto de gente y hasta se veían unos pocos carruajes de personas bien vestidas que habían venido de diversas haciendas vecinas, … se esperaba que ese día había de predicar tres sermones … el padre Iturralde, orador de cierta fama. [En la sombra] de la iglesia había vendedores de fruta y puestos con nieve y con chía. … Ahora llevaban en andas la imagen del Salvador oprimido bajo el peso de la cruz y con él iba Simón Cirineo, ayudándole a cargarla… detrás de él las indias llevaban en hombros una figura de la virgen, profusamente enlutada. … Cuando terminó el sermón avanzó la procesión, las indias comenzaron a vender sus nueces y naranjas, y de lejos se oía un aire que tocaba la banda… Vino en seguida el sermón de despedida al Salvador, cuyos cargadores lo trajeron al púlpito, seguido por la enlutada figura de la virgen. El acto terminó con reflexiones relativas… Regresamos en la tarde para ver el descendimiento de la cruz, que se representó en la iglesia llena de gente y con una negra cortina frente al altar… Descorrieron la cortina y apareció Cristo crucificado. … Después subieron los soldados en una escalera cerca del crucifijo y bajaron el cuerpo para llevárselo. … En la noche, temprano, se verificó la procesión de los ángeles. A los acordes de la música llevaban en andas imágenes vestidas de seda y oro, con alas de plata. El cuerpo del Salvador yacía en una especie de ataúd de vidrio y en hombros lo llevaban cantando un himno funeral: detrás iba la virgen… el efecto era bello. Recordé los sencillos servicios de la iglesia escocesa… y me maravillé de los contrastes que puede ofrecer una misma religión (Calderón de la Barca 1920: 143, 145).

Otras descripciones del templo en el siglo XIX son la de Louis Lejeune quien califica a la parroquia de San Juan Bautista como: "la iglesia más antigua y bella de los alrededores de México") y la de Marie R. Wright como "una de las más atractivas iglesias en ese país" (Aceves 1988: 40, 42). En 1910 había veinte mil labradores y horticultores a cargo de esta parroquia (Rojas 1968: 40). En ese año y con motivo de las celebraciones del centenario de la Independencia, la parroquia fue visitada por numerosos extranjeros, entre ellos Louis Leduc quien la describe como "de vastas dimensiones y poco artística" (Leduc y Lara 1910: 214, 215) (Aceves 1988: 45).

En 1924 El padre Miguel Soria, párroco de San Juan Bautista, instaló en los salones parroquiales un colegio para niños llamado José Rojas, que fue atendido por la señora Julita Bolaños y estuvo en servicio por dos o tres años. Como el templo estaba en ruinas, en la segunda década del siglo XX hubo necesidad de repararlo. En vista del alto precio de la obra y de los materiales, se optó por reedificarlo. En julio de 1926, al no quererse someter a la Ley Calles, el templo de San Juan Bautista se cerró temporalmente al culto, interrumpiendo estos trabajos. Debido a esta causa y a la escasez del dinero, la reconstrucción de San Juan Bautista duró hasta la cuarta década del siglo XX (Aguilar 1979: 85-91, 108,109, 136, 153).

Las obras emprendidas modificaron por completo su aspecto interior: las tres amplias naves quedaron reducidas a una sola (Gómez de Orozco 1932: 26) (Dubernard 1995: 52) (Villarrruel 1995: 27), su techumbre de viguería de cedro con zapatas (Cossío 1946: 56- 57) fue sustituida por una cubierta moderna (Enciclopedia de México 1987: 1870) y se eliminó la portada que comunicaba al presbiterio de la nave mayor con la sacristía (Dubernard 1995: 52).

El 10 de julio de 1934 fue declarado monumento histórico, esta declaratoria fue ratificada el 19 de diciembre de 1990 en el Diario Oficial de la Federación (14-15). Durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, corrió la noticia de que el templo sufriría un atentado, por lo que sus fieles montaron guardias nocturnas con la intención de prevenirlo (Aguilar 1979: 175). El domingo 30 de diciembre de 1934 se dio, frente a este templo, el trágico incidente de los Camisas Rojas (Cossío 1946: 93.) Al día siguiente se velaron los cuerpos de las víctimas en el interior de la parroquia, llevándolos después al cementerio (Aguilar 1979: 161-163).

En 1975 se realizó el rescate y la restauración de la capilla de indios con muy buen resultado (Dubernard 1992: 33). A un costado del templo de San Juan Bautista, se conserva un arco de la entrada atrial norte de San Juan Bautista. Este elemento se encuentra completo (Dubernard 1992: 76), y aún conserva una magnífica talla del siglo XVI no obstante ser movido en tres ocasiones. Actualmente, sirve de entrada a un pequeño cementerio situado a un costado de la iglesia (McAndrew 1965: 268, 537). Su ubicación original correspondía a una capilla formal que probablemente miraba hacia el sur, al pie de la torre. Poseía un alfiz característico de las portadas del siglo XVI (Rojas 1968: 41).

El campanario o torre, desplantada sobre el ángulo suroeste del convento, (Rojas 1968: 41) data del siglo XVIII (Dubernard 1992: 57) o principios del XIX (Díaz 1983: 22). Durante la invasión de 1847 los norteamericanos se resguardaron en Coyoacán, el teniente coronel de ingenieros Stevens llegó a usar este campanario como punto de observación. En la mañana del 20 de agosto de 1847, unos 150 hombres del batallón de Independencia recibieron la orden de Francisco Peñuñuri de proteger la retirada del ejército mexicano, desde el templo de San Juan Bautista (Roa 1983: 71, 91). La torre funcionó como un lugar estratégico para vigilar al enemigo (García 1891: 499). El campanario fue restaurado alrededor de 1983 (Díaz 1983: 24).

En 1934 la Parroquia de Coyoacán fue declarado Monumento Histórico por el Depto. de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la SEP, dicha declaratoria incluye el templo y ex convento (Magro 1934: 114 y 123).

El 8 de Julio de 1959, la entonces Dirección de Bienes Nacionales emitió un documento en el que se declaran “Monumento Histórico” todas las construcciones religiosas edificadas entre los siglos XVI y XIX (Torres 1959: 6).

Este inmueble es monumento histórico de acuerdo a los artículos 35 y 36 fracción I de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de mayo de 1972, que establece: “por determinación de esta Ley son monumentos históricos: Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive” (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 1972: 9).

El conjunto está ubicado dentro de la Zona de Monumentos Históricos en Coyoacán, Ciudad de México (Decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la Delegación Coyoacán 1990: 14).

**Rubro con información adicional

© INAH

© INAH © INAH

© INAH © INAH

© INAH © INAH

© INAH