Sobre el acueducto de Valladolid, los datos más antiguos que se poseen, son sobre los gastos del caño del agua, 1604-1734, que antiguamente era el conducto por el cual la ciudad se abastecía del líquido. Se presume que fue a fines del siglo XVIII, cuando se dio principio a la arquería actual. Hacia el 4 de julio de 1737, se suscribe un contrato entre el Cabildo de la ciudad y Nicolás López Quijano, maestro de Arquitectura, en el cual se asienta que por la cantidad de $ 2, 100.00 reales se obligará el Cabildo a entregar los diversos materiales que se necesiten y dar zanjas y cepas abiertas en los anchos y hondos que hubiere menester; el maestro se compromete a pagar a los albañiles, oficiales, peones y canteros por su trabajo y a fabricar una pila de siete varas de diámetro, además de comprometerse reanudar el conducto del agua del ramo principal que viene del monte a la plaza principal. La mayoría de los autores, coinciden en decir que fue fray Antonio de San Miguel, obispo de Michoacán, quién en los años de 1785 a 1789 mandó se construyera el acueducto, entre otras cosas para proporcionar trabajo a miles de gentes que no tenían, debido a la fuerte sequía que azotó por aquel entonces a la ciudad y sus contornos (Ramírez 1981: 83).

Desde que la ciudad de Valladolid fue fundada se construyó un caño de madera, barro y paja que conducía agua desde la zona oriente hasta el centro. En 1598 el Alcalde Tomás González de Figueroa, mandó construir un caño de cal, piedra, tierra y arena para eficientar el abasto de agua, pero fue hasta 1705 cuando el obispo Manuel Escalante designó a Antonio Altamirano como constructor de una arquería de cantera que reforzaría esta función. La obra quedó terminada en 1730 como un endeble acueducto, después del derrumbe de 53 de sus arcos, en 1787 el obispo Antonio de San Miguel determinó reconstruirlo (Ojeda 2017:141).

Sin embargo, debemos señalar que el Sr. Obispo Fray Antonio de San Miguel no fue el autor; lo que hizo este prelado fue mandar reconstruir el que existía anteriormente. El mismo obispo así lo asienta cuando dice...” Que el acueducto y cañería exige el más pronto reparo, pues muchos de los arcos amenazan ruinas, y aún ya ha sucedido pocos años ha, que alguno se arruinase”. Sin embargo, la obra que emprendió y costeó de su peculio fue de tal naturaleza, que bien puede decirse, sin exageración, que reedificó por completo toda la arquería. Con la restauración del acueducto se curaron dos males: a) dar trabajo a la población que estaba sufriendo la consecuencia de una sequía, y b) abastecer de agua a la ciudad (Ramírez 1981: 83).

El Acueducto de Morelia había sufrido daños por temblor, y según documentos de archivo, 22 arcos se habían derrumbado. El abastecimiento de agua era irregular y urgía la reparación de la arquería. Algunos autores atribuyen a fray Antonio de San Miguel la reconstrucción total de la arquería, aunque estudios recientes indican que no toda la arquería data del mismo periodo. Probablemente algunos tramos que antes habían sido de canoa de madera fueron reconstruidos con mampostería de piedra y otros sólo fueron reparados.

La monumental obra de arcos se terminó entre los años 1728 y 1730, y esto dio paso a la construcción de su correspondiente cañería subterránea, que dentro del perímetro de la ciudad debía conducir el nuevo caudal de aguas. El Ayuntamiento convino el 29 de marzo de 1731 con el Alarife Nicolás Quijano, para que éste se encargara de la construcción de las alcantarillas y caños necesarios para la distribución conveniente del agua al vecindario y conventos de la ciudad (El Acueducto de Valladolid-Morelia, El siglo XVII, párrafo 1).

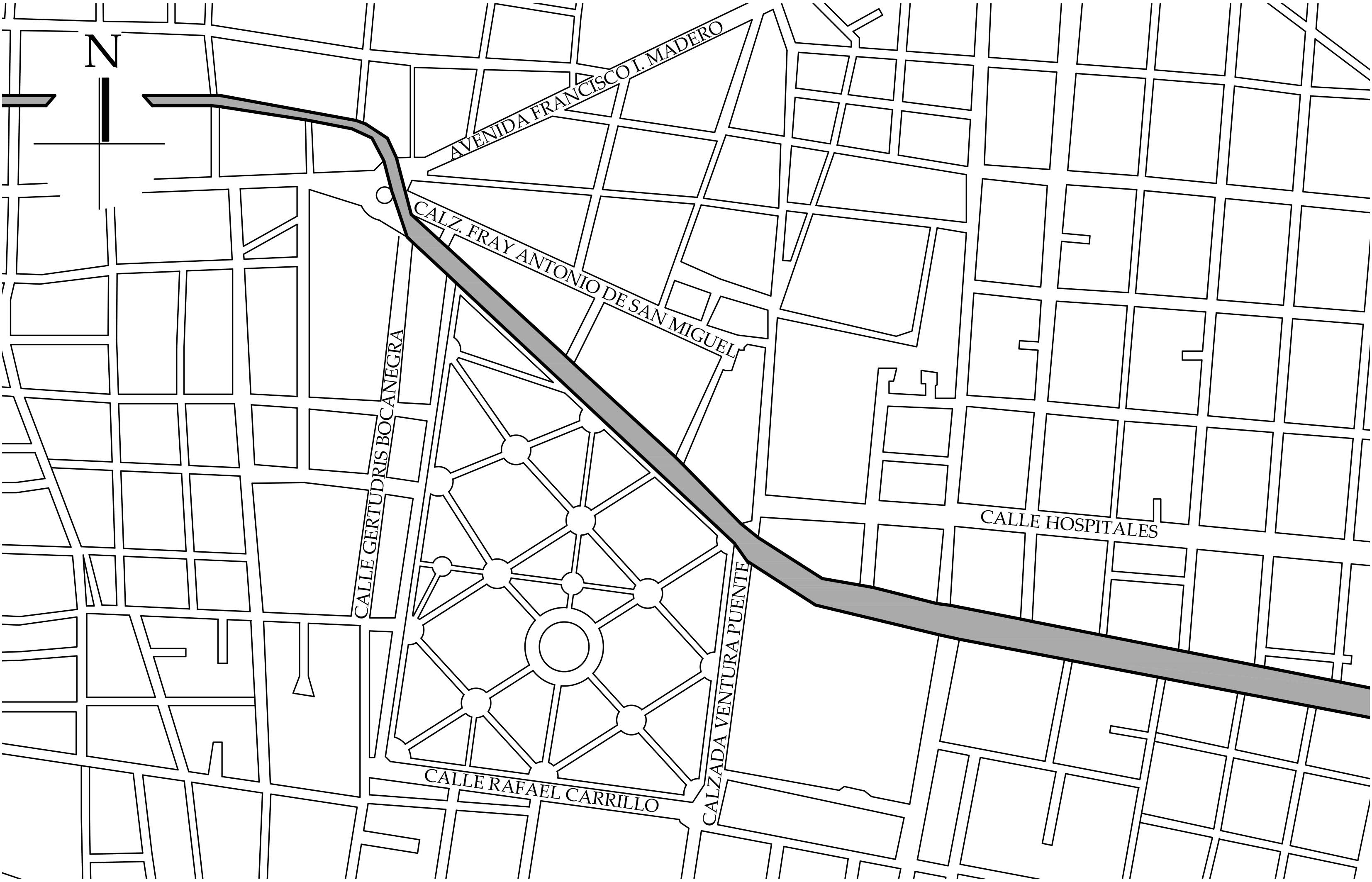

SITUACION URBANA. Desde los manantiales de Carindapaz, y San Miguel del Monte, situados al sureste del Valle, se trazó la atarjea de 8694 m., la cual seguía la sinuosidad del suelo hasta llegar a la planicie, donde da comienzo la arquería que conducía el líquido a la loma donde está asentada Morelia. La longitud de la arquería varía según el autor. En torno a 1700 m de largo se desarrollan 253 arcos y dos cajas de agua; existía otra al final de la arquería, la cual ha desaparecido (Ramírez 1981: 84).

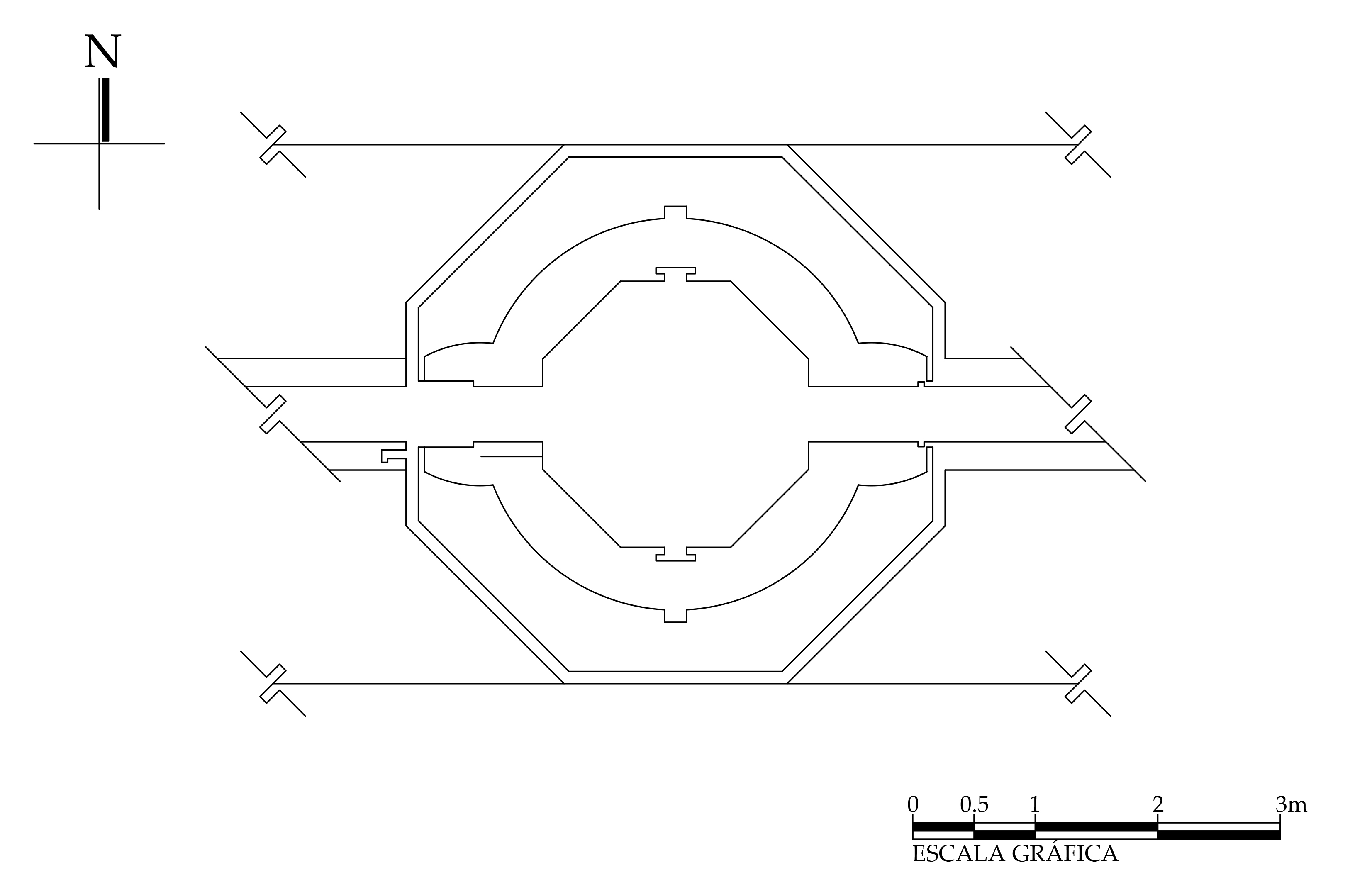

El diámetro de los arcos va variando a lo largo y la arquería va creciendo al irse aproximando a la ciudad; la mayor altura se logra en los que miden 7. 52 m., del suelo a la clave. Los pilares miden por lado 1.67m., y la caja de la atarjea mide 0.41m. 253 arcos crecientes, dos cajas de agua, una cuadrada y descubierta en la parte superior, la otra octagonal cubierta con una cúpula, constituyen los elementos arquitectónicos, los cuales se desarrollan en línea recta hasta determinados puntos donde se forman ángulos obtusos, dos de los cuales constituyen un alarde de ingeniería. Con piedras cortadas y encambadas a hueso se colocaron casi dos kilometras de cantera para hacer llegar el agua a la ciudad. Al final de la arquería había una caja de agua, de la cual salía la tubería de barro que hacía llegar el agua a 30 fuentes públicas y 150 mercedes particulares (Ramírez 1981: 85).

ESTILO. Los arcos de cantería son robustos y de buenas proporciones, los cuales al pasar por las diferentes alturas que desarrollan en su trayecto, no sólo cumplen una función utilitaria, sino de que muestran una intención estética, que se percibe en los sutiles cambios de su traza, en un constante ascenso y en algunas aplicaciones ornamentales en algunos puntos, de donde penden guardamalletas, además de que con acierto plástico los contrafuertes pautan el ritmo de las arcadas. El estilo barroco se acentúa en el claro–oscuro producido por el vano y el macizo que van creciendo en forma dinámica (Ramírez 1981: 85).

CONSERVACIÓN. El acueducto dejó de funcionar a fines del siglo XIX, debido a que ya era insuficientemente el caudal y a las condiciones antihigiénicas del ducto que se encontraba a la intemperie. Estas causas hicieron caer en desuso el acueducto, que desde aquel momento quedó integrado como monumento de la ciudad; por este hecho ha llegado a nosotros en buenas condiciones, hasta 1976, año en que perdió prácticamente más de quince arcos, debido a haberse elevado el nivel de la banqueta al repavimentar la avenida Acueducto (Ramírez 1981: 85).

A lo largo del este siglo XIX el acueducto siguió prestando sus servicios a la ciudad de Valladolid, a partir de 1828 llamada Morelia, y también sufrió de algunos cambios y reparaciones (Espejel: párrafo 8).

En 1883 se hicieron algunas obras en el sistema hidráulico, entre ellas destaca el aumento a la altura de la atarjea. En las tomas de agua que hay en la arquería se pusieron remates en forma de almenas y compuertas. Se limpiaron y revocaron dos esclusas. La atarjea se cubrió para asegurar la pureza del agua y de tramo en tramo se colocaron ventanillas para facilitar su limpieza. En 1886 se destruyeron 50 varas de atarjea, y se destinaron 522 pesos para reparar tal falla, que impedía el flujo normal del agua (Espejel: párrafo 9).

Muy notablemente, entre 1896 y 1897 se derribaron los arcos, entre 12 y 20, que iban del actual entronque de las avenidas Acueducto y Tata Vasco al convento de San Diego, hacia el norte. De este ramal aún subsiste un pedazo de arco, que se puede observar a ambos lados del acueducto, especialmente desde la avenida Tata Vasco mirando a la cara norte del acueducto. Las piedras de estos arcos se usaron para construir unos lavaderos públicos, según se consignó en el periódico porfirista La Libertad (Espejel: párrafo 10).

Como parte de la corriente higienista que durante todo el siglo XIX impregnó a los gobiernos positivistas, como el de Porfirio Díaz, se buscaba una manera de garantizar el abasto de agua a la ciudad por medios más saludables, y fue a principios del siglo XX que comenzaron a crearse proyectos para sustituir el clásico acueducto por otro sistema (Espejel: párrafo 11).

El ingeniero norteamericano John Lee Stark, que en 1903 había propuesto un sistema de filtros para sanear el agua, cuyo sistema se inauguró en 1906 con pésimos resultados, dio grandes problemas a la administración del gobernador porfirista Aristeo Mercado, y aún los medios de comunicación oficiales deploraron el errático funcionamiento de la carísima planta de tratamiento de agua (Espejel: párrafo 12).

Como solución, el 30 de junio de 1909 se contrató la ejecución de varias obras con la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes de México S.A., entre dichas obras figuraba la distribución de agua potable. El estudio técnico corrió a cargo del Ing. Enrique Guzmán, y en su dictamen se llegó a la conclusión de que el acueducto no era ya útil para el abasto de agua, pues no tenía capacidad para transportar los 367 litros por segundo que era el consumo máximo considerado. En su reemplazo, se utilizaron tuberías de fierro desde la planta potabilizadora hasta el bosque de San Pedro, hoy Cuauhtémoc (Espejel: párrafo 13).

El año de 1910, se estrenó la flamante nueva obra, que hoy en día se conoce como de los Filtros Viejos, y el ya bicentenario acueducto de cantera pasó de ser una obra de bien público, a convertirse en el monumento más grande (por su extensión: más de 1600 metros) que posee esta ciudad. De las 30 fuentes que llegó a alimentar en su momento de máximo esplendor, en los siglos XVIII y XIX, quedan algunas, también como ornatos del jardín de la Nueva España (Espejel: párrafo 14).

En 1997 fue sometido a una restauración integral, y posteriormente se le colocó la iluminación escénica que hoy lo caracteriza (El acueducto de Morelia de cantera rosa: párrafo 2).

Anteriormente existía una ficha de la caja de agua del acueducto con numero de clave 160530010058, sin embargo, para fines de esta actualización, se consideró incluir los datos dentro de la ficha del acueducto.

© INAH

© INAH © INAH

© INAH © INAH

© INAH © INAH

© INAH